Die Bäckerei K&U, die Schuler Rohstoff GmbH und die Progress-Werk Oberkirch AG haben eines gemeinsam: Sie alle wurden 1919, im Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, gegründet. Dass sich vor 100 Jahren die Firmengründungen häuften, ist uns aufgefallen, als wir in diesem Jahr ungewöhnlich viele Pressemitteilungen zu 100. Firmenjubiläen erhalten haben. Daher sind wir dem nachgegangen.

„Es gab in Deutschland eine Aufbruchstimmung“, sagt Dieter K. Tscheulin, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Freiburg, mit Blick auf die Monate nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Das sei typisch für die Zeit nach einer Zäsur, wie das Ende des Ersten Weltkriegs eine war. Dieser Einschnitt markiert zugleich den Übergang von der Monarchie zur Demokratie, die für den Einzelnen mehr Freiheiten mit sich brachte. „Das hat viele Leute mit Unternehmergeist begünstigt“, sagt Tscheulin.

Während der vier Kriegsjahre – der Erste Weltkrieg begann am 28. Juli 1914 und endete am 11. November 1918 – wurde die Wirtschaft staatlich gelenkt und auf den Krieg umgestellt. Viele bestehende Betriebe mussten ihre Produktion auf Rüstungs- und andere für die Kriegsführung wichtige Güter konzentrieren. Unternehmen, bei denen dies nicht möglich war, bekamen häufig keine Roh- oder Brennstoffe zugewiesen, konnten dann oft nicht mehr produzieren und mussten schließen. Auch exportorientierte Firmen standen häufig vor Problemen, mussten Mitarbeiter entlassen oder gar schließen. Da die Kriegsgegner eine Blockade gegen Deutschland verhängt hatten und auch die deutsche Regierung Exporte in viele Länder untersagte, konnten kaum mehr Waren ausgeführt werden. Thorsten Maentel, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Wirtschaftsarchivs Baden-Württemberg, einer von den baden-württembergischen IHKs und dem Land getragenen Stiftung, hat für Württemberg (für Baden gibt es keine Zahlen) ein „starkes Betriebssterben im Ersten Weltkrieg“ festgestellt. Gab es Ende 1913 noch rund 14.000 Betriebe, waren es Ende 1918 nur noch 11.600, Ende 1919 aber wieder etwa 14.000.

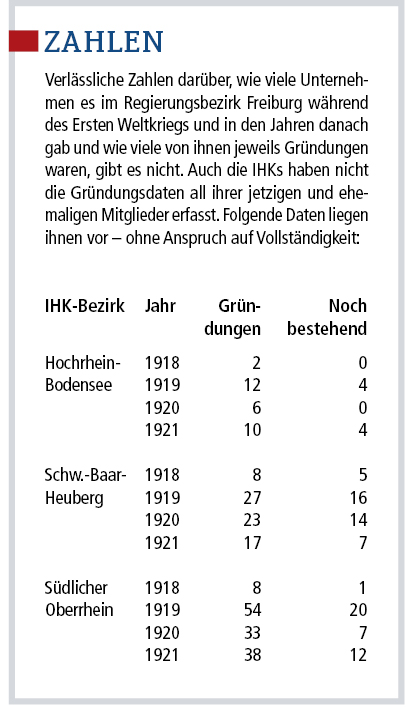

Die Zahlen der IHKs Hochrhein-Bodensee, Schwarzwald-Baar-Heuberg und Südlicher Oberrhein sprechen für eine zumindest kleine Gründungswelle in der Region 1919: In den Stammdatenregistern der drei Kammern finden sich insgesamt 93 Firmen mit dem Gründungsjahr 1919. 1918 waren es gerade einmal 18, 1920 und 1921 waren es 62 beziehungsweise 65. Die Ursachen für diese vielen Gründungen 1919: In dem Jahr wurden die kriegsbedingten Wirtschaftssanktionen abgeschafft, sodass aus einer Kriegs- wieder eine Friedenswirtschaft werden konnte. Denn die Menschen – vor allem die vielen aus dem Krieg heimkehrenden Soldaten – brauchten Arbeit. Da es viele Unternehmen, in denen sie vor dem Krieg gearbeitet hatten, nicht mehr gab, blieb ihnen oft keine andere Wahl als selbst aktiv zu werden. „Die Notwendigkeit, Unternehmen zu gründen, war 1919 da“, sagt Thorsten Maentel. „Jemand der Mut, Phantasie und wirtschaftliches Geschick hatte, hatte große Möglichkeiten, etwas auf die Beine zu stellen.“ Der Wirtschaftsprofessor Tscheulin betont: „Natürlich herrschte 1919 Unsicherheit. Da man aber nichts Sicheres aufgab, konnte man auch einfacher unternehmerische Initiative zeigen.“

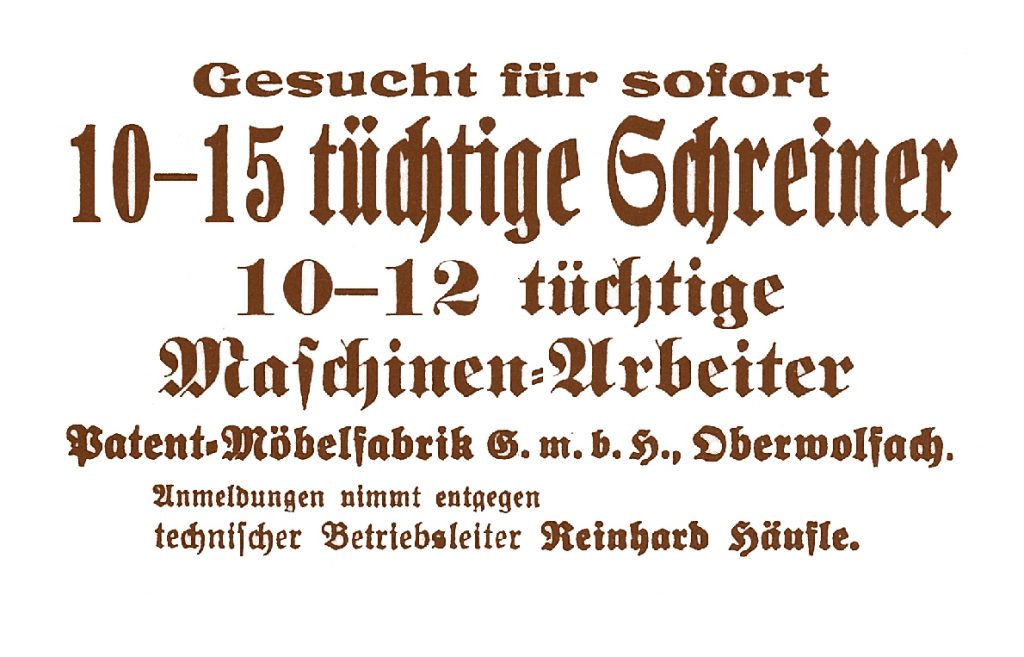

Den Gründern kam zugute, dass die Banken ihnen ohne große Probleme Kredite gewährten; der eigentlich überschuldete Staat unterstützte die Unternehmen 1919/20 mit einer großzügigen Geldpolitik. Denn der Regierung war daran gelegen, dass in Deutschland viel produziert wurde, um die Reparationszahlungen, die das Land den Siegermächten entrichten musste, stemmen zu können. Und die Menschen wollten wieder konsumieren, Kleidung, Möbel und vor allem Lebensmittel kaufen, was während der Kriegsjahre angesichts des fehlenden Angebots nicht möglich gewesen war. Viele waren arm, andere aber hatten Geld gespart, da sie es nicht hatten ausgeben können. Da der Staat die Inflation relativ gering gehalten hatte, hatte das Ersparte kaum an Wert verloren. Im Jahresbericht des Badischen Gewerbeaufsichtsamtes ist für das Jahr 1919 zu lesen: „Der beschränkten Produktionsfähigkeit stand ein Warenhunger gegenüber, der die Erzeugung um jeden Preis forderte.“

Im Jahr 1919 entstanden nicht nur Unternehmen aus dem Konsum- und Verbrauchsgüterbereich. „Das Spektrum an Firmen, die gegründet wurden, ist sehr breit“, sagt der Historiker Thorsten Maentel. Das zeigt auch ein Blick in die Region: Zu den 1919 gegründeten Unternehmen zählen neben zahlreichen Handwerksbetrieben die Freiburger Baugenossenschaft Heimbau Breisgau, die es sich auf die Fahnen geschrieben hatte, vor allem fehlende Arbeiterwohnungen zu schaffen und der Seilwindenhersteller Rotzler aus Steinen. Auch der Bonbon-Onkel aus Behra (Gemeinde Hüfingen) ist darunter. In vierter Generation sind heute Mitglieder der Familie Eberling mit ihrem fahrenden Verkaufsstand auf Märkten und Messen unterwegs, wo sie ihre Süßigkeiten anbieten. Auf der Freiburger Mess‘ beispielsweise ist der Bonbon-Onkel eine Institution.

Längst etabliert sind auch viele andere Gründungen aus dem Jahr 1919: zum Beispiel die auf Schokolade sowie Formen und Verpackungen dafür spezialisierte Handelsagentur Friedrich Bruno, die in Singen gegründet wurde und heute in Reute ansässig ist. Eichner Bau aus Lahr zählt ebenso dazu wie die Garnfabrik Madeira in Freiburg. Viele haben damals klein angefangen und sind im Laufe der Jahre zu großen Betrieben gewachsen. Dazu zählt die Bäckerei K&U mit Sitz in Neuenburg, die heute zu Edeka Südwest gehört, rund 680 Filialen betreibt und etwa 5.000 Mitarbeiter beschäftigt. Ihre Ursprünge liegen in der Bäckerei Usländer, die der Gengenbacher Bäcker Franz Usländer 1919 in Freiburg eröffnete.

Andere Beispiele für erfolgreiche Gründungen aus dem Jahr 1919 sind die auf Büroeinrichtungen spezialisierten Hund Möbelwerke mit Hauptsitz in Biberach, der Recyclingspezialist Schuler Rohstoff aus Deißlingen, die Leipold-Gruppe, Hersteller von Präzisionsteilen aus Metall mit Stammsitz in Wolfach, und die Prototyp-Werke in Zell am Harmersbach, die Gewinde- und Fräswerkzeuge produzieren. Das auf dem Gelände einer alten Mühle in Stadelhofen gegründete Progress-Werk Oberkirch ist längst ein Konzern mit knapp 3.500 Beschäftigten in Deutschland, Kanada, Tschechien, Mexiko und China. Metall zu verarbeiten, was PWO heute für die Automobilindustrie macht, war bereits die Absicht der sieben schwäbischen Gesellschafter, als sie das Unternehmen vor 100 Jahren gründeten. Die erste Thalia-Buchhandlung wurde 1919 im Thalia-Theater in Hamburg gegründet – seit rund drei Jahren hält der Freiburger Verleger Manuel Herder die Mehrheit an dem Unternehmen, und viele Buchhandlungen in der Region gehören inzwischen zu Thalia.

Das Jahr 1919

Das Kriegsende im November 1918 besiegelte das Ende der Monarchie in Deutschland. Die Novemberrevolution und die Gegenrevolution im Mai 1919, Meutereien, Massenarbeitslosigkeit vor allem unter den vielen Kriegsheimkehrern, Generalstreiks sowie Putschversuche brachten politisch und gesellschaftlich unruhige Zeiten mit sich. Dem gegenüber standen die Maßnahmen für eine politische und wirtschaftliche Stabilisierung: Auf Initiative der Länder wurde im Januar 1919 eine provisorische Reichsregierung gebildet, und die Deutsche Nationalversammlung wurde gewählt. Daran durften zum ersten Mal Frauen teilnehmen – daher wird 2019 auch 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert. Im August 1919 wurde in Weimar die erste demokratische Reichsverfassung verabschiedet; nach dem Ort, an dem dies geschah, ist die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen benannt (Weimarer Republik). 1919 wurde aus der Zwangs- wieder eine freie Wirtschaft, die sich aber trotz der vielen, durch die Geldpolitik der Regierung unterstützten Gründungen noch auf niedrigem Niveau bewegte.

mae

Die genannten Betriebe haben eines gemeinsam: Sie alle konnten dieses Jahr ihren 100. Geburtstag feiern, haben also nicht nur die wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich turbulenten Jahre der Weimarer Republik überstanden, die in der Weltwirtschaftskrise ab 1929 gipfelten. Zudem haben sie – auf welche Art auch immer – den Zweiten Weltkrieg überdauert. Und sie haben viele Hürden ganz anderer Art überwunden. Die meisten Hundertjährigen sind mittelständische Familienunternehmen – so wie es für die Wirtschaft in der Region typisch ist. Darin sieht der Freiburger Betriebswirtschaftsprofessor Tscheulin den Hauptgrund für ihr langes Überdauern: „Familienunternehmen denken in Generationen, sie sind langfristig ausgerichtet“, sagt er. „Ein gutes Familienunternehmen ist kaufmännisch vorsichtig, das heißt, es kalkuliert sein Risiko, handelt mit Augenmaß und ist ein konservativer Innovator.“ Investiert würde häufig nur mit Eigenkapital, um die Unabhängigkeit zu wahren. Dies sei früher so gewesen, und dies gelte auch heute noch. Unternehmen in Streubesitz, die von externen Vorständen geführt würden, könnten dagegen gar nicht in Jahrzehnten denken, da sie auf der Hauptversammlung stets gute Zahlen präsentieren müssten. „Familienunternehmen haben dennoch ein höheres Wachstum“, sagt Tscheulin: Die 27 nicht familiengeführten Dax-Unternehmen seien in den vergangenen Jahren um durchschnittlich drei Prozent gewachsen, die 500 größten deutschen Familienunternehmen um 3,7 Prozent. Ihre Mitarbeiterzahl hätten sie in diesem Zeitraum sogar um 23 Prozent gesteigert, die Dax-Unternehmen um 4 Prozent. Bei Personalabbau seien Familienunternehmen vorsichtiger, sie würden vielmehr versuchen, ihre Mitarbeiter langfristig an sich zu binden. Die Folge: „Die Identifikation der Mitarbeiter mit der Firma ist bei Familienunternehmen höher als anderswo“, sagt Tscheulin. Das trüge ebenfalls zu ihrem Erfolg bei.

Der Wissenschaftler weist zugleich auf Nachteile hin, die Familienunternehmen haben können: Die Gefahr bestünde, dass die Mitglieder der nächsten Generation nicht in der Lage seien, ein Unternehmen zu führen. Um die Wahrscheinlichkeit dafür zu minimieren, hätten Familienunternehmen oft mehr Kinder als der Durchschnitt der Bevölkerung. Im Gegensatz zu früher dürften heute aber Töchter, die das Unternehmer-Gen des Vaters geerbt hätten, diesem nachfolgen. „Die Emanzipation war ganz wichtig für den Erfolg vieler Familienunternehmen“, betont Tscheulin. Eine potenzielle Gefahr sieht er allerdings darin, dass es in Familienunternehmen immer wieder Streitigkeiten in der nachfolgenden Generation gibt, die zu Problemen bei der Übergabe und zu Unternehmenskrisen führen können. Als Beispiel – das allerdings einen guten Ausgang fand – nennt er die Brüder Franz junior, Frieder und Hubert Burda, die sich nach dem Tod des Vaters Franz Burda senior im Jahr 1986 uneins gewesen seien, ob sie den Offenburger Verlag samt Druckerei verkaufen oder in dritter Generation weiterführen sollten. Schließlich teilten die Brüder das Vermögen der Familie auf: Der Jüngste, Hubert Burda, übernahm Verlag samt Druckerei und machte ihn unter dem Namen Hubert Burda Media zum Großkonzern.

Text: Susanne Maerz

Bilder: Torte orange mit 100/iStock_Talaj

Torte blau/Jfunk – Fotolia

Historische Vergleiche

Dass zwischen 1914 und 1918 viele Unternehmen schließen mussten oder geschlossen wurden, ist angesichts eines Krieges nicht verwunderlich. Allerdings folgt nicht automatisch, so wie 1919, im Jahr nach Kriegsende eine große Zahl von erfolgreichen Unternehmensgründungen. Nach dem Ende des Deutsch-Französischen Kriegs 1870/71, aus dem Deutschland als Sieger hervorging, wurden zwar viele Firmen gegründet – dank der von Frankreich an Deutschland gezahlten Kriegsentschädigungen war Geld vorhanden. Dies habe aber dazu geführt, „dass ein sehr spekulatives Gründungsfieber eingesetzt hat“, so der Historiker Thorsten Maentel vom Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg. Es seien sehr viele, häufig auch unsolide Aktiengesellschaften gegründet worden, von denen eine ganze Reihe schnell wieder zusammengebrochen seien. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 herrschte im Gegensatz zu 1919 Geldnot, und die Infrastruktur war zerstört (der Erste Weltkrieg hatte nicht auf deutschem Boden stattgefunden), sodass nicht ohne Weiteres Handel betrieben werden konnte. Außerdem war Deutschland besetzt, die Wirtschaft wurde von den deutschen Behörden nach Anweisungen der Alliierten gelenkt, und die Preise wurden kontrolliert. Das änderte sich erst 1948, als die Währungsreform in Kraft trat und die Zwangskontrolle der Wirtschaft beendet wurde. Laut Maentel fiel daher erst 1948 der „Startschuss für die Belebung der Wirtschaft“.

mae