Obwohl der Schienenverkehr im Jahr 2020 zurückging, sollen neue Investitionen Deutschland und Frankreich einander näherbringen. Im Frachtbereich entstehen neue Unternehmen neben den etablierten Betreibern, die nach wie vor dominieren.

In Deutschland ist es nicht unüblich, dass Regionalzüge von anderen Unternehmen betrieben werden als von der Deutschen Bahn. In Frankreich hat weiterhin die SNCF das Sagen, doch auch hier bewegt sich etwas. Die Region Grand Est beispielsweise hat keine andere Wahl mehr, wenn es um funktionierende Verbindungen geht – auch an der deutsch-französischen Grenze: „Der französische Staat hat viel zu wenig in diese Strecken investiert, von denen einige das ehrgeizige Projekt der Stärkung grenzüberschreitender Verbindungen nach Deutschland unterstützen“, bedauert Evelyne Isinger, die Delegierte für grenzüberschreitenden Verkehr der Region Grand Est.

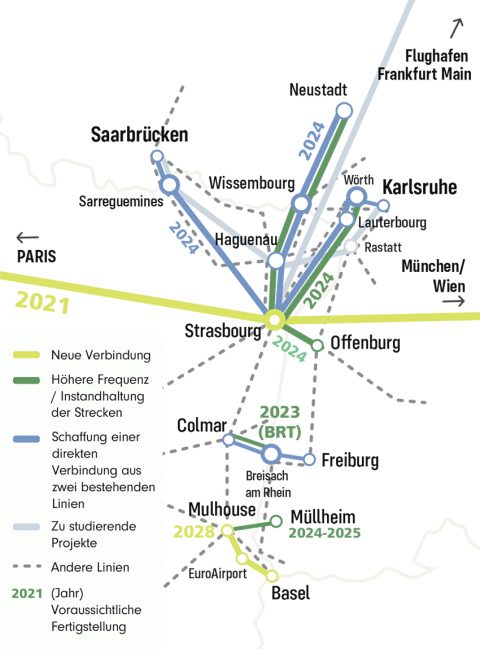

Ab 2024 soll es neue Direktverbindungen geben. Die Region Grand Est und Baden-Württemberg investieren in Eisenbahnfahrzeuge, die sich für beide Länder eignen: 375 Millionen Euro für 30 Coradia-Polyvalent-Züge von Alstom. Aber bleiben sie in den Händen der alteingesessenen Unternehmen? 2021 ist eine europäische Ausschreibung für den Betrieb der Strecken geplant, 2022 eine weitere für die Verwaltung bestimmter Teilabschnitte.

Andere Projekte werden noch geprüft wie die Verbindung Saarbrücken-Hagenau-Karlsruhe, die ein Bericht der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2018 als eines der „fehlenden Kettenglieder“ hervorgehoben hat. Im Fernverkehr kann Straßburg auf die angekündigte Rückkehr des Nachtzuges zwischen Paris und Wien hoffen. Außerdem wird eine Direktverbindung zum Frankfurter Flughafen geprüft. Dieser letzte Punkt war zwar im Dreijahresvertrag „Straßburg, europäische Hauptstadt“ enthalten, erfordert aber den Ausbau des Streckenabschnitts zwischen Kehl und Appenweier, um Straßburg an die Hochgeschwindigkeitsstrecke des Rheintals anzubinden. Dieses Vorhaben gibt es seit 1992.

Unternehmen in der Warteschleife

Die Konstante der unzureichenden Investitionen gilt auch beim Frachtverkehr. Das Land Baden-Württemberg gibt selbst zu, dass in den vergangenen Jahren zu wenig in die Infrastruktur investiert wurde. Für das Logistikunternehmen Rhenus, das die Strecken Colmar-Saarbrücken, Lauterburg-Wörth und Straßburg-Kehl betreibt, bleiben die fehlenden Investitionen nicht ohne Folgen. „Auf dem nord-südlichen Korridor verursachen diese mangelnden Investitionen einen 30-prozentigen Kapazitätsverlust“, beklagt Sacha Honnert, Geschäftsführer von Rhenus Rail.

Der Zug ist sicherer, schneller und umweltfreundlicher als das Auto, dennoch ist sein Anteil am Verkehrsaufkommen immer noch gering (18 Prozent in Deutschland, 10 Prozent in Frankreich). Der Einsatz von Zügen auf beiden Seiten der Grenze ist aufgrund der unterschiedlichen Sicherheits- und Versicherungsstandards mit enormen Investitionen verbunden. Für den Betrieb in Frankreich setzt Rhenus Rail darauf, mit einem französischen Betreiber zusammenzuarbeiten: „Ohne europäische Harmonisierung sehe ich nicht, wie die Lage sich verändern würde. In diesem Kontext ist es viel sinnvoller, eine gute Partnerschaft mit einem französischen Partner abzuschließen”, so Honnert.

Pierre Pauma

Übersetzung: Nana Häusler

Bild: Citeasen

Die WiS arbeitet mit der elsässischen IHK-Zeitschrift „Point éco“ und dem Wirtschaftsmagazin „Wima“ der IHK Karlsruhe zusammen und veröffentlicht gemeinsame Beiträge wie diesen.