Psychische Erkrankungen werden immer öfter diagnostiziert. Sie sind mittlerweile eine der häufigsten Ursachen für Krankschreibungen. Die Kosten – auch für die Wirtschaft – sind immens. Wie Unternehmen sich auf seelische Leiden einstellen, mit ihnen umgehen oder ihnen vorbeugen können, zeigen Beispiele aus der Region.

Die Baubranche boomt und damit die Arbeit in vielen Architekturbüros. Lange Tage und kürzere Urlaubszeiten sind nicht unüblich. Dazu kommt der Druck, in knapp bemessener Zeit kreativ zu sein. Dem hat die damals 34-jährige Architektin vom Bodensee nicht mehr Stand gehalten. „Ich war mit der Aufgabenstellung und den Erwartungen an mich überfordert“, erzählt sie. Sie arbeitet gerne exakt, schätzt Routine und Planbarkeit sehr, Spontanität und Zeitdruck weniger. Vor vier Jahren erkrankte die Architektin erstmals an einer Psychose. Sie konnte nicht mehr zwischen Wahn und Wirklichkeit unterscheiden, fühlte sich verfolgt, hörte Stimmen, ging nicht mehr ans Handy, weil sie dachte, es würde abgehört, konnte nachts nicht schlafen. Die Veränderungen bemerkte sie zunächst nicht selbst, sondern ihr Freund. Als schließlich ihr Körper mit Zuckungen reagierte, war offensichtlich, dass etwas nicht stimmte. Die junge Frau musste für viele Wochen stationär behandelt werden, bekam Medikamente. Doch noch von der Klinik aus begann sie die Wiedereingliederung in ihren alten Job. „Ich konnte nicht von null auf hundert starten“, erzählt sie. Die Psychopharmaka beeinträchtigten die Konzentration, machten müde. Mit Unterstützung des Projekts „Supported Employment“ arbeitete sie sich zurück auf ihre volle Stelle. Zwei Rückfälle erforderten jedes Mal wieder stationäre Behandlungen mit anschließender Wiedereingliederung. Vor knapp zwei Jahren hat die Architektin die Stelle gewechselt, von dem kleinen Architekturbüro zu einem Arbeitgeber mit deutlich mehr Mitarbeitern. Das hat vieles für sie verbessert, vor allem die Arbeitszeit und -belastung. Dennoch warf ein vierter psychotischer Schub sie erneut aus der Bahn. Ihren neuen Arbeitgeber hat sie trotzdem nicht in ihre Krankengeschichte eingeweiht. „Wer sich damit nicht auskennt, glaubt nicht, dass jemand mit einer Psychose arbeiten kann“, erklärt sie diese Entscheidung. Ihr großer Wunsch ist es, einfach normal ihrem Beruf nachgehen zu können.

Das Beispiel der Architektin ist bei Weitem kein Einzelfall. Seit 1997 hat sich die Zahl der Arbeitsausfälle aufgrund psychischer Erkrankungen mehr als verdreifacht. Laut dem Psychoreport 2019 der Krankenkasse DAK fiel 2017 jeder Versicherte durchschnittlich 2,5 Tage pro Jahr wegen psychischer Belastungen aus; 20 Jahre vorher waren es nur 0,7 Tage. Rund 13 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage gehen mittlerweile auf psychische Erkrankungen zurück, sie sind – je nachdem welche Statistik man befragt – die zweit- oder dritthäufigste Ursache für Krankschreibungen. Der Anstieg ist einerseits eine logische Folge der veränderten Arbeitswelt. Es gibt immer mehr Arbeitsplätze, an denen Zeit(druck) eine Rolle spielt. Belastungen und Stress, ausgelöst beispielsweise durch E-Mail-Fluten, nehmen zu. Außerdem erkennen Ärzte seelische Leiden heute besser. Bei der Suche nach Gründen für die Zunahme lässt sich aber auch umgekehrt fragen: Was ist eigentlich psychische Gesundheit? „Das bedeutet nicht einfach die Abwesenheit von psychischen Belastungen oder Erkrankungen. Es gibt kein Alles-oder-Nichts-Prinzip“, sagt Andrea Temme. Die Chefärztin der Psychiatrischen Klinik Reichenau (ZfP) referierte im Herbst bei einer sehr gut besuchten Veranstaltung der IHK Südlicher Oberrhein zum Thema „Verrückt nach Arbeit oder verrückt durch Arbeit?“. Die Mehrheit der Menschen befinden sich laut Temme die meiste Zeit irgendwo zwischen psychisch gesund und psychisch belastet beziehungsweise krank. Wir bewegen uns in einem dynamischen Prozess, sind nicht jeden Tag gleichermaßen kreativ und schaffensfreudig. Dass unsere Stimmung schwankt, wir mal ängstlich, traurig, angespannt oder wütend sind, ist völlig normal. Erst wenn andere Symptome hinzukommen, etwa Panik- oder Angstattacken, brauchen Betroffene Hilfe.

Und das ist gar nicht so selten: Fast die Hälfte der Bundesbürger (42,6 Prozent) erleidet im Laufe ihres Lebens eine psychische Störung. Etwa ein Drittel (31,3 Prozent) hatte in den vergangenen zwölf Monaten ein seelisches Leiden und rund ein Fünftel (19,8 Prozent) in den zurückliegenden vier Wochen. Allerdings sehen Temme und ihre Kollegen in den Kliniken und Praxen nur die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs. Eines ist der Ärztin besonders wichtig: Die Diagnose einer psychischen Erkrankung erlaubt keine Rückschlüsse auf die Arbeitsfähigkeit. Anders gesagt: Psychische Gesundheit ist keine Voraussetzung für Arbeitsfähigkeit. „Bei jedem kann das Fass mal voll sein“, sagt Temme. „Viele Menschen arbeiten auch mit psychischen Belastungen oder Erkrankungen.“

Psychische Erkrankungen

Der Begriff der psychischen Erkrankung umfasst viele verschiedene Krankheitsbilder, die jeweils in unterschiedlichen Schweregraden auftreten können. Die drei häufigsten Diagnosen in Deutschland sind laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts Angststörungen, Alkoholstörungen und Depressionen. Dann folgen Zwangsstörungen, sogenannte somatofome, bipolare, psychotische und posttraumatische Störungen sowie Medikamentensucht, körperlich bedingte psychische Störungen und Essstörungen. Besonders häufig sind jüngere Menschen betroffen. Mehr als ein Drittel der psychisch Erkrankten ist zwischen 18 und 34 Jahre alt. Eine psychische Erkrankung kann laut Sozialgesetzbuch eine (schwere) Behinderung darstellen, und der entsprechende Status kann beispielsweise Lohnkostenzuschüsse und zusätzliche Urlaubstage ermöglichen.

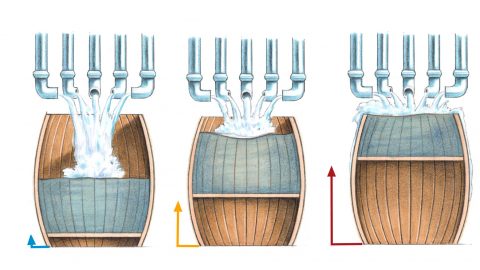

Warum wird jemand psychisch krank? „Es gibt nicht die eine Ursache“, betont Temme. Es kämen immer viele Faktoren zusammen – biologische wie die genetische Belastung oder Stoffwechselveränderungen im Gehirn, zudem spielen familiäre Bedingungen und belastende Erfahrungen wie eine Trennung oder der Tod eines wichtigen Menschen eine Rolle. Das Zusammenwirken der verschiedenen Faktoren bestimmt die Anfälligkeit jedes Einzelnen, auch Verwundbarkeit genannt. Und die ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Manche können mit mehr Stress umgehen, manche mit weniger. Den einen überfordern schon alltägliche Dinge, der andere gerät erst bei extremer Traumatisierung in psychische Krisen. Zur Illustration ihres „Vulnerabilitäts-Stress-Modells“ verwendet Andrea Temme gerne Fässer, deren Böden unterschiedlich hoch oder tief sind. Während bei einem hohem Boden das Fass schnell überläuft, kann eines mit tiefem Boden viel Stress und Belastung schlucken. Allerdings lässt sich der Boden auch bewegen, etwa mit sozialer Unterstützung. Und es gibt Möglichkeiten, Wasser, also Stress, abzugießen, beispielsweise mit Sport.

Bei der Kendrion (Villingen) GmbH weiß man um diese Zusammenhänge. Der Hersteller von elektromagnetischen Systemen und Komponenten, der rund 450 Mitarbeiter beschäftigt und seit 1997 zur niederländischen Kendrion-Gruppe (2.400 Mitarbeiter) zählt, betreibt seit einigen Jahren betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) im echten Wortsinn, bietet also nicht nur vereinzelte Aktionen wie Ernährungsberatung oder Rückenschule an, sondern organisiert das Thema systematisch mit relativ großem Aufwand. Zehn bis fünfzehn Wochenstunden nimmt die BGM-Arbeit bei HR Business Partner Sandra Hoer und Personalchef Arno Hoffmann ein. Sie kümmern sich um die Arbeitsbedingungen, veranstalten Gesundheitstage, managen Fehlzeiten und Wiedereingliederungen. Hoer und Hoffmann holen sich Anregungen und Feedback bei ihrem Gesundheitszirkel, einem guten Dutzend Mitarbeiter aus allen Abteilungen. Die wissen am besten, wo die Aktivitäten ansetzen sollten. Eine Herausforderung ist es, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Ansprüche der Arbeiter und Angestellten unter einen Hut zu bringen, berichtet Sandra Hoer. Das Ziel sind natürlich gesunde Beschäftigte und damit weniger Fehlzeiten für den Arbeitgeber. Aber man will die Mitarbeiter nicht bevormunden, sondern ihnen Impulse geben, Hilfe zur Selbsthilfe. Die Gesundheitstage, die Kendrion zwei Mal pro Jahr veranstaltet, sind freiwillig und finden während der Arbeitszeit statt. Die Themen orientieren sich an den häufigsten Krankheiten. Weil psychische Leiden zunehmen, ging es bei den jüngsten Ausgaben um Stress, Achtsamkeit, Schlaf und Suchtmittel. Mehr als die Hälfte der Belegschaft nutzt das Angebot. Auch viele Führungskräfte legen sich zur Atemübung auf die Yogamatte und senken damit bei den Mitarbeitern die Hemmschwelle, es ihnen nachzutun.

Führungskräfte nehmen Hoffmann und Hoer besonders ins Visier und schulen sie entsprechend. „Ihnen kommt bei der Motivation der Mitarbeiter und damit bei deren Fehlzeiten eine Schlüsselrolle zu“, erklärt Hoffmann. „Dafür werden sie immer wieder sensibilisiert.“ Sie lernen zunächst – anhand der sogenannten Structogram-Methode – sich selbst zu analysieren und können so besser auf ihre Mitarbeiter und deren Bedürfnisse eingehen. „Generell geht es darum, Druck herauszunehmen“, sagt Sandra Hoer. Flexibilität bei der Arbeitszeit hilft oft enorm – egal ob das Kind krank ist oder ein schwerer Schicksalsschlag droht, den Mitarbeiter aus der Bahn zu werfen. Wenn dieser die Arbeit reduzieren oder die Schicht tauschen kann, ist das manchmal mehr wert als ein höherer Lohn, weiß Hoffmann. „Wichtig ist, dass die Arbeit nicht zum Problem wird.“ Er kennt einige Fälle, bei denen die Vorgesetzten auf die Mitarbeiter eingehen, individuelle Lösungen finden und so längere Fehlzeiten verhindern konnten.

Supported Employment

Seit vier Jahren läuft beim Zentrum für Psychiatrie Reichenau (ZfP) das Modellprojekt „Supported Employment“, dessen primäres Ziel es ist, kranke Arbeitnehmer in ihrer ursprünglichen Stelle zu halten, dahin zurück oder überhaupt in Beschäftigung zu bringen. Der Grundgedanke – zuerst auf dem Arbeitsmarkt platzieren, dann trainieren – stellt einen Paradigmenwechsel dar. Im traditionellen System der beruflichen Wiedereingliederung werden psychisch beeinträchtigte Menschen im geschützten Rahmen mit Training vorbereitet. Beim Supported Employment steht den Betroffenen, die Klienten genannt werden, ein Sozialarbeiter als Jobcoach zur Seite, der sie bei allen Fragen rund um die Arbeit berät und unterstützt – ohne zeitliche Befristung und bei allen Herausforderungen. Der Jobcoach kümmert sich gleichermaßen um Arbeitgeber und Klient und bezieht bei Bedarf Angehörige oder Therapeuten mit ein. „Ziel ist es, den zum Klienten passgenauen Arbeitsplatz zu finden oder zu gestalten“, erklärt Susanne Hauk vom „Supported-Employment“-Team der ZfP Reichenau.

Supported Employment folgt dem „Individual Placement und Support“-Protokoll, das vor über 30 Jahren in den USA entwickelt wurde. Studien belegen, dass Menschen dadurch wesentlich bessere Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben als mit klassischen Trainingsangeboten. In vielen Ländern gilt Supported Employment als Methode der Wahl bei der Rehabilitation psychisch Kranker. Hierzulande gibt es das Angebot in der Form bislang nur im Landkreis Konstanz und in Berlin. Das Reichenauer Modellprojekt soll die Praktikabilität von Supported Employment auch in Deutschland nachweisen, damit die Angebote zur Regelleistung werden können. Anfang dieses Jahres hat das ZfP – unterstützt mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds – als weiteres Angebot „Supported Employment & Education“ gestartet, das speziell jüngeren Menschen mit und nach psychischen Krisen helfen soll, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. „Supported Employment“ und „Supported Employment & Education“ zählen zusammen rund 80 Klienten. Die meisten sind ambulant in Behandlung, gut die Hälfte arbeitet.

Die (psychische) Gesundheit zu erhalten und in der Arbeitswelt zu bleiben, ist ungleich einfacher als eine Wiedereingliederung. „Wer sechs Wochen oder länger psychisch krank war, braucht Unterstützung bei der Rückkehr“, sagt Psychiaterin Temme. „Wir sehen im Klinikalltag, wie viele Gedanken die Patienten sich über ihre Rückkehr machen.“ Arbeit hat einen positiven Einfluss auf die persönliche Entwicklung und die Gesundheit von Menschen. Sie stiftet Identität, bedeutet Integration, ermöglicht soziale Kontakte.

Das zeigt ein Beispiel aus Konstanz. Die Firma J&C Veranstaltungstechnik beschäftigt seit etwas mehr als einem Jahr einen Mitarbeiter, der von „Supported Employment“ unterstützt wird. Der 43-jährige Lagerist litt unter Depressionen und war arbeitslos. Er hat sich auf Initiative der Agentur für Arbeit um die ausgeschriebene Stelle beworben – für Firmenchef Jürgen Nägele eine Bewerbung wie jede andere. „Der Mensch muss zur Firma passen“, sagt er. „Mit den Randgegebenheiten kommt man in der Regel klar“. Und im Fall des Lageristen war das so: Er kam menschlich gut an, hat zum Team gepasst. Deshalb entschied sich J&C für ihn, ungeachtet seiner Erkrankung. „Jeder bringt doch ein Päckle mit. Ich hab noch niemanden getroffen, der keines hat“, sagt Nägele, der sich als Arbeitgeber verpflichtet sieht, sich um seine Mitarbeiter zu kümmern, gerade angesichts des Fachkräftemangels. Nägele schätzt sehr, dass sein Mitarbeiter ausgesprochen offen mit seiner Erkrankung umgeht. Umgekehrt ist er bereit, auf dessen erhöhten Gesprächsdarf einzugehen. „Es dreht sich schon immer ein bisschen mehr um die Person“, erzählt Nägele. „Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es nicht zurückkommt.“ Der Chef erlebt seinen Mitarbeiter als überaus loyal der Firma gegenüber. Der gibt immer Vollgas, will alles besonders gut machen. Zwar tauchen manchmal kleinere Probleme auf, insgesamt aber sieht Nägele ihn auf einem guten Weg. „Man hat richtig gemerkt, wie er aufgeblüht ist.“ Einen bleibenden Eindruck hat der Betriebsausflug in den Europa-Park hinterlassen. Der Lagerist habe sich bei ihm für das schöne Erlebnis besonders bedankt. Ein Foto auf seinem Schreibtisch erinnert daran. Die Arbeit funktioniert bei dem 43-Jährigen als Therapie. Sie hat ihn aus der sozialen Isolation geholt und lässt ihn wieder vorausblicken. „Man merkt, dass sein Planungshorizont größer wird“, berichtet Nägele. Der Mitarbeiter, der während seiner Depression in die Privatinsolvenz gerutscht war, plane wieder längerfristig und mache sich beispielsweise Gedanken über seine Entschuldung oder eine größere Wohnung.

Jeder Fall ist unterschiedlich, jeder Mensch, jede Erkrankung individuell. Der eine braucht Gesellschaft, für den anderen ist der Kontakt zu Menschen eine Belastung – gut zu sehen an einem Beispiel aus dem Raum Freiburg. Der Internetdienstleister SD Software-Design beschäftigt rund zehn Mitarbeiter und einen Auszubildenden.

Dieser angehende Fachinformatiker kann es schwer ertragen, mit vielen Personen in einem Raum zu sein. Gegen Ende seines Informatikstudiums war er schwer erkrankt, unter anderem an sozialen Ängsten und Psychosen. Den Abschluss seines Studiums schaffte er noch, den Übergang in den Beruf nicht. Weit mehr als zehn Jahre fiel er komplett aus. Vor etwas mehr als einem Jahr bewarb er sich – vermittelt und unterstützt von einer Rehabilitationseinrichtung – für ein Praktikum bei Software-Design und hatte das Glück, dass der junge Chef Daniel Kemen, der sich ehrenamtlich für seinen Verein „Sorgen-Tagebuch“ engagiert, jedem Bewerber eine Chance gibt. „Fachlich passende Kandidaten bekommen bei uns eigentlich immer die Gelegenheit sich vorzustellen.“ So durfte auch der Informatiker vorbeikommen und – trotz der Bedenken, ob die kleine Firma die Herausforderungen aufgrund der Erkrankung bewältigen kann – als Praktikant einsteigen. Zunächst mit sehr wenigen Stunden, dann wurde das Praktikum immer wieder verlängert und die Arbeitszeit gesteigert, bis er annähernd Vollzeit erreichte und nun die Ausbildung starten konnte. Annähernd deshalb, weil die starken Medikamente, die er nehmen muss, so müde machen, dass es schwierig ist, acht Stunden wach und aufmerksam zu bleiben. Zudem wirken sie sich auf die emotionale Reaktionsfähigkeit aus, daran mussten sich die Kollegen erst gewöhnen. Daniel Kemen hat sein Team von Anfang an informiert und in die Entscheidung für den Praktikanten beziehungsweise Auszubildenden eingebunden. Ihm ist ein offener, unaufgeregter Umgang mit dem Thema wichtig – „keine Extrawurst draus machen“. Zwar kommt das Unternehmen den Bedürfnissen des neuen Mitarbeiters entgegen, er darf sich mittags hinlegen und muss keine Projekte mit viel Kundenkontakt machen. Ansonsten wird aber kein Aufhebens drum gemacht. Diese Einstellung zeitigt auf beiden Seiten Erfolge: Der Auszubildende macht seine Arbeit gut, wenn auch etwas langsamer, was durch die Förderung der Arbeitsagentur ausgeglichen wird. Er ist aufgeschlossener geworden, bringt Kollegen mal einen Kaffee mit. Und im Team achten jetzt alle mehr darauf, was zu wem passt, wer wie reagiert. „Es ist eine Awareness für die Bedürfnisse der anderen entstanden“, sagt Kemen.

Das ist die Haltung, die sich Experten für den Umgang mit psychisch Kranken im Job wünschen: Der Arbeitsplatz soll zum Menschen passen, und seelischen Leiden sollte das gleiche Verständnis entgegengebracht werden wie körperlichen Beschwerden. Jemanden mit Bandscheibenvorfall schickt man schließlich auch nicht zum Kistenschleppen.

Kathrin Ermert

Bilder: nadia_bormotova

Vulnerabilitäts-Stress-Modell (Fassgrafik): Institut für Didaktik in der Medizin

Psychiatrie-Koordinatoren im Regierungsbezirk Freiburg nach Kreisen

Freiburg:

Christine Kubbutat

Telefon: 0761 201-3588

Christine.Kubbutat@stadt.freiburg.de

Breisgau-Hochschwarzwald:

Christoph Keim

Telefon: 0761 2187-2142

Christoph.keim@lkbh.de

Emmendingen:

Gerhard Hornung

Telefon: 07641 451-3090

g.hornung@landkreis-emmendingen.de

Ortenau:

Silke Martens

Telefon: 0781 805-1486

silke.martens@ortenaukreis.de

Rottweil:

Daniela Klein

Telefon: 0741 244-233

daniela.klein@landkreis-rottweil.de

Schwarzwald-Baar:

Angela Kreutter

Telefon: 07721 913-7131

a.kreutter@lrasbk.de

Tuttlingen:

Wolfgang Hauser

Telefon: 07461 926-9147

w.hauser@landkreis-tuttlingen.de

Konstanz:

Susanne Mende

Telefon: 07531 800-1673

susanne.mende@lrakn.de

Lörrach:

Reiner Faller

Telefon: 07621 410-5116

reiner.faller@loerrach-landkreis.de

Waldshut:

Birgit Goede-Pokrzywa

Telefon: 07751 864254

birgit.goede-pokrzywa@landkreis-waldshut.de