Der Schwarzwald ohne Funklöcher? Noch lange nicht. Aber in absehbarer Zeit durchaus möglich, hieß es bei der Ausbaukonferenz Mobilfunk, zu der die IHK jetzt nach Furtwangen geladen hatte.

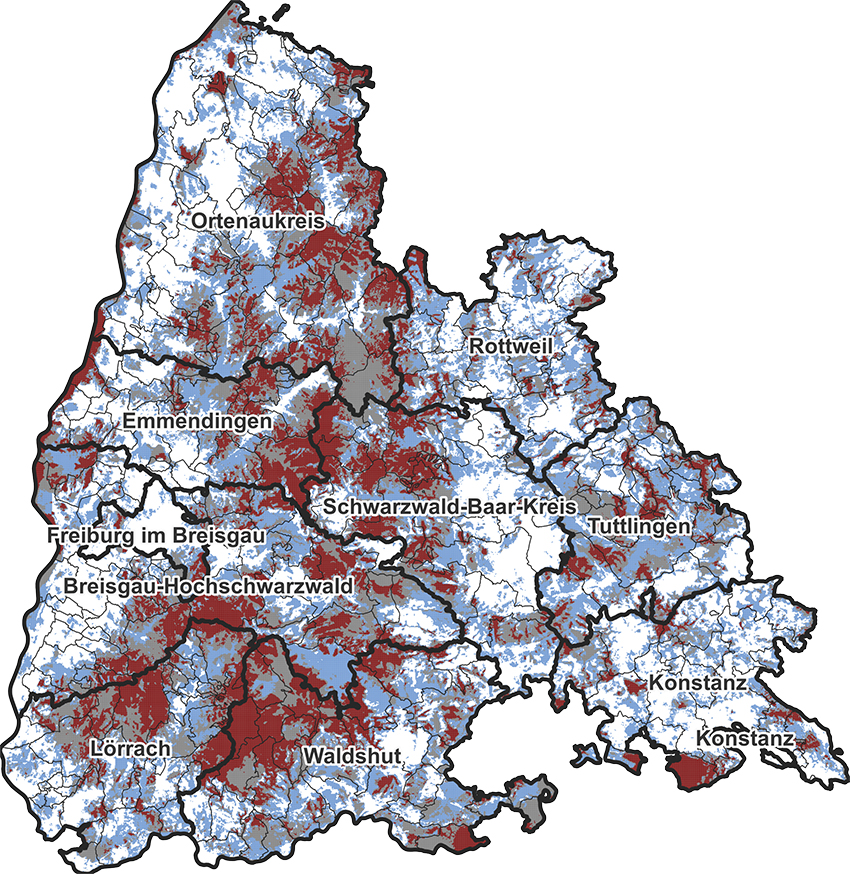

Einer weiß es ganz genau. Der Funklochforscher Bernd Sörries hat genau nachgemessen, wie es denn steht um LTE und 5G im Regierungsbezirk Freiburg. Auf 555 Quadratkilometer summieren sich die unversorgten Flächen, fast 6000 Haushalte und mehr als 1300 Unternehmen sind damit regelrecht abgehängt. Am dramatischsten ist die Lage im Landkreis Waldshut, wo gleich zehn Prozent der Fläche und 3,6 Prozent der Menschen von modernem Mobilfunk abgeschnitten sind, andernorts im RP-Gebiet sind es vier bis sechs Prozent der Flächen und in der Regel weniger als ein Prozent der Haushalte. Einziger Lichtblick: der Stadtkreis Freiburg mit einer Versorgung von 99 Prozent. Noch nicht perfekt – aber nah dran, kann man Sörries’ Mobilfunkatlas Schwarzwald-Rhein-Baar-Bodensee entnehmen. Der stand im Fokus der Ausbaukonferenz Mobilfunk, zu der die Industrie- und Handelskammern im Regierungsbezirk Freiburg jetzt nach Furtwangen geladen hatten.

Flächendeckender Ausbau?

„Es sind im Grunde die gleichen Funklöcher wie noch vor zwei Jahren“, sagt Philipp Hilsenbek, Geschäftsbereichsleiter Standortpolitik bei der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Gleichzeitig aber gibt es wichtige neue Aspekte: Die Versorgungsauflage von Seiten des Gesetzgebers zielt künftig nicht mehr primär auf Haushalte ab – sondern auf Fläche. Damit sei „das Land auf dem richtigen Weg“. Dass künftig 99 Prozent aller Flächen versorgt sein sollen, sei qualitativ eine andere Zielvorgabe und eine sehr gute Nachricht für den ländlichen Raum.

Auf der anderen Seite gibt es dringenden Handlungsbedarf: Das GSM-Netz (2G) befindet sich kurz vor der Abschaltung, den Anfang macht die Telekom im Jahr 2028, – doch über diese „Kupferkabel“ aus der Daten-Steinzeit laufen bis heute wichtige IoT-Anwendungen und Notfallkommunikationsstrukturen wie etwa in Aufzügen. Und wenn man dank 2G zumindest eine SMS absetzen kann – das kann Leben retten.

Auch Rettungsdienste wie die Feuerwehr sind auf moderne Mobilfunkanbindungen angewiesen – etwa wenn es um den Einsatz von Drohnen geht, wenn vor Ort digitale Lagepläne abgerufen werden müssen oder der Einsatzleiter weiterführende Informationen benötigt. „Viele Applikationen erfordern zwingend eine Internetverbindung und sind offline nicht nutzbar“, sagt Thomas Weisser. Der Geschäftsführer aus Triberg (Haus der 1000 Uhren) hat sich in seiner Freizeit lange als Abteilungskommandant der Feuerwehr Triberg-Gremmelsbach engagiert und sagt: „Wir Feuerwehrleute brauchen eben nicht nur Schläuche und Pumpen, sondern auch Kommunikation. Und aus der Unternehmersicht ist es kaum anders: Ohne Netz geht es einfach nicht mehr.“

Weissers Haus der 1000 Uhren mit den rund 30 Mitarbeitern empfängt Kunden aus aller Welt. Aus den USA, aus China und vom Golf. Weisser: „Für all diese Menschen ist mobiles Internet eine totale Selbstverständlichkeit – für die Navigation, die Kommunikation mit Daheim und für vieles mehr. Mobilfunk ist einfach Teil der Grundversorgung und muss so selbstverständlich sein wie die Luft zum Atmen.“

Das sieht man auch bei der Kammer so: „Es ist nach wie vor so, dass die schlechte Mobilfunkversorgung einen Wettbewerbsnachteil für den ländlichen Raum darstellt“, sagt Standortmanager Hilsenbek nach dem Vortrag von Michael Frey von der Verwaltungshochschule in Kehl, der über die Rechtsgrundlagen im kommunalen Mobilfunkausbau sprach. „Es gibt immer mehr Endgeräte, die sich die vorhandene Bandbreite teilen – das führt zu einer schlechten User-Experience. Und an dieser Stelle müssen wir die Kommunen dazu bewegen, sich proaktiv um Mobilfunkausbau zu kümmern.“ Das Gegenteil aber sei oft der Fall. Baugenehmigungen lassen lange auf sich warten und so richtig populär ist’s eben nicht, einen Mobilfunkmast zu errichten. Hilsenbek antwortet diplomatisch: „Mobilfunk ist ein Element der Daseinsvorsorge. Gerade im ländlichen Raum. Denn sonst gelingt keine Tele-Medizin, kein Homeoffice und kein Rettungseinsatz.“

Starlink überm Schwarzwald

Wo herkömmliche Technologien an ihre Grenzen stoßen, kann Robert Peter helfen. Der Geschäftsführer von Wirelessmaxx aus Villingen-Schwenningen hat sich auf stabiles Internet spezialisiert. „Mit Starlink können wir eine unterbrechungsfreie Lösung gewährleisten“, sagt er. Starlink ist der Satelliten-Internetdienst von SpaceX, dem Unternehmen von Elon Musk, der abgelegene Regionen weltweit mit schnellem Internet versorgt. Und Wirelessmaxx ist derzeit der einzige offizielle Starlink-Partner mit Stammsitz in Deutschland.

Damit die Technik funktioniert, braucht es nur freie Sicht zum Himmel – und Strom. Innerhalb weniger Minuten läuft dann das Internet auch dort, wo keine Kabel verlegt und Masten gebaut werden (können). „Die Nachfrage ist ungebrochen hoch“, sagt Robert Peter. Zu seinen Kunden gehören nicht nur Unternehmen und Einrichtungen, die in Funklöchern ansässig sind, sondern auch Behörden und der Katastrophenschutz, die einen Internetanschluss benötigen.

Auch Kai Schinkel und seine Wireless GmbH ist einer von denen, die den Schwarzwald vernetzen – und dessen Kunden auf Nummer sicher gehen. Schinkel-Kunden wie Schweizer Electronic aus Schramberg setzen auf Richtfunk als Backup. „Damit erreichen wir Übertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s – also Glasfaser-Geschwindigkeit, aber unabhängig vom Carrier.“ Etwa 300 000 Richtfunk-Strecken gebe es schon in Deutschland. Die Technologie verbindet Mobilfunkstandorte und dient Firmen für die interne Kommunikation zwischen verschiedenen Standorten.

Für Privatpersonen ist Richtfunk keine Option.

„Das ist keine Technologie für den Hausgebrauch“, stellt Schinkel klar. Denn die Installation erfordert nicht nur eine Sichtverbindung zwischen den Standorten, sondern auch spezielle Hardware und eine entsprechende Infrastruktur. „Gerade in der Industrie oder im Gesundheitswesen haben wir Kunden, die ihre Unternehmensnetzwerke über Richtfunk betreiben, weil die Latenzen noch niedriger sind als bei Glasfaser“, sagt Schinkel.

Ein zentraler Knotenpunkt in der Region ist dafür unter anderem der Sendeturm auf der 1164 Meter hohen Hornisgrinde bei Achern, von der aus Verbindungen zu Rechenzentren aufgebaut werden. „Unsere längste Strecke im Südwesten beträgt 56 Kilometer, weltweit sind bis zu 250 Kilometer möglich“, sagt Schinkel.

Als letzte Notfalllösung kommt teils auch Starlink zum Einsatz. „Für uns der letzte Backup, falls gar nichts mehr geht.“ Allerdings sei die Bandbreite mit teils unter 200 Mbit/s begrenzt und ohne zusätzliche Technik könne man keine feste IP-Adresse nutzen.

Ein großes Hindernis für eine bessere Mobilfunkversorgung in der Region bleibe die deutsche Skepsis gegenüber Antennen. „In Deutschland will keiner einen Funkmast sehen, aber alle wollen Netz“, kritisiert Schinkel. Während in Ländern wie Italien oder Spanien der Ausbau pragmatisch vorangetrieben werde, seien in Deutschland Bürgerinitiativen oft erfolgreich darin, neue Masten zu verhindern. „Dann bleibt das Funkloch eben bestehen“, sagt er. Dabei könnte eine höhere Dichte an Mobilfunkstandorten sogar die Strahlenbelastung verringern. „Wenn mehr Masten da sind, können die Sendeleistungen runtergehen – pure Physik“, erklärt Schinkel. Doch in Deutschland herrsche die „German Angst“, wenn es um Funktechnologien gehe. Schinkel: „Ich mache das seit 30 Jahren, und diese Übervorsicht ist völlig übertrieben.“

Nicht nur schnelles Streaming

Ein Schwarzwald ohne Mobilfunklöcher? „Das werden wir noch erleben“, sagt Philipp Hilsenbek von der IHK zuversichtlich. „Es braucht vielleicht nicht jeder Ort fünf Balken, aber Telemedizin muss künftig in wirklich jedem Ort möglich sein.“ Gleiches gelte für mobiles Arbeiten (Homeoffice) und die Bedürfnisse der Tourismus-Infrastruktur – man denke nur an verunglückte Wanderer, die Hilfe rufen wollen oder an die Vermietbarkeit von Ferienwohnungen ohne WLAN.

„Wir hoffen, dass unsere Argumente auch Mobilfunk-Gegner überzeugen und der Ausbau weiter voranschreitet“, sagt Hilsenbek. Schließlich geht es beim Mobilfunkausbau nicht nur um schnelles Streaming, sondern vor allem um Handlungs- und Wettbewerbsfähigkeit im Südwesten. ut/cj