Bei uns im Südwesten sitzt mit Alphartis einer der größten und erfolgreichsten Autohändler Deutschlands. Während allerorten kleine Händler aufgeben, wachsen die Alphartiere in einem schrumpfenden Markt. Wie machen die das?

Der deutsche Automarkt schrumpft seit Jahren. 2019 wurden noch 3,6 Millionen Fahrzeuge neu zugelassen, eine Pandemie, eine Wirtschaftskrise und viele Diskussionen später sind wir bei 2,8 Millionen. Wer in so einem rückläufigen Markt um 20 Prozent wachsen will – und das Jahr für Jahr – der muss schon eine besondere Strategie haben. „Haben wir“, sagt Albrecht Wollensak, seit fünf Jahren Vorstandsvorsitzender bei Alphartis, der Muttergesellschaft der vielen AHG- und BHG-Autohäuser im Südwesten. Und deren Konzept gegen die Krise basiert auf drei zentralen Säulen: eine gesunde Größe, eine kompromisslose Konsequenz und eine ganz klare Kundenfokussierung. Die geht so weit, dass man Fahrschulen betreibt, Haftpflicht-Versicherungen verkauft, eine eigene CRM-Software entwickelt hat und für Firmenkunden aus einem Pool mit 1200 Fahrzeugen Langzeitmieten als Alternative zu Kauf oder Leasing anbietet.

So unbekannt der Name ist: Alphartis ist ein Riese. 70 Betriebsstätten an 50 Standorten, 2700 Beschäftigte, 15 Marken, mehr als zwei Milliarden Euro Umsatz und Gesellschafter wie Ralf Kogeler, früher Finanzvorstand bei Axel Springer. Gut 55 000 Autos werden über die AHG- und die BHG-Autohäuser zwischen Rhein und Bodensee 2025 den Besitzer wechseln – damit ist man in Deutschland aktuell der fünftgrößte Händler. Und Wollensak ist einer, der bei dieser Entwicklung seit 45 Jahren dabei ist. Als er anfing, da gab es noch keine Alphartis, sondern nur die AHG, damals eine Tochter der WLZ, heute aufgegangen in der Baywa. „Unten Landmaschinen, oben Autos, so haben wir angefangen“, sagt Wollensak und schmunzelt.

Turnaround 1: über Kehl zu VW

Die alte AHG: das war BMW. 2010 gelang über den Kauf des insolventen Autohauses Geiger in Kehl der Einstieg in die VW-Markenwelt – seither hat man Autos in einer Preisrange zwischen 20 000 und 300 000 Euro. „Das war wichtig, um wirklich jedem Kunden ein Angebot machen zu können“, sagt Wollensak rückblickend. Inzwischen vertritt man neben BMW, Mini, Landrover sowie VW, Audi, Seat und Skoda auch Kia, MG und Hyundai. „Einen Siebensitzer gibt es von BMW nicht – aber wir haben Kunden, die so etwas brauchen“, sagt Wollensak dazu und verrät eines der Grundprinzipien, weswegen die Alphartis so erfolgreich ist. „Wir haben eine halbe Million Kunden in unserem selbst entwickelten CRM-System. Und wir begleiten unsere Kunden vom Führerschein und dem ersten Gebrauchten mit 17 bis zum bequemen SUV mit 85.“ Zwischendrin kann man die Marke wechseln, vom Cabrio auf die Familienkutsche kommen – soll aber immer bei Alphartis bleiben.

Aber wie gelingt das? Wie schafft es die Alphartis-Gruppe, jedes Jahr mehrere Autohäuser zu übernehmen, zu integrieren, zu sanieren und auf Kurs zu bringen? Bei solchen Fragen schaut Albrecht Wollensak aus seinem Horber Büro aus dem Fenster über den alten Exerzierplatz und klingt ein bisschen wie ein Stratege. „Es braucht Konsequenz“, sagt er. „Wir haben unseren Turnaround damit geschafft, dass es seit zehn Jahren eine ganz klare Trennung zwischen der Zentrale und dem Service vor Ort gibt.“ Ob in Tuttlingen, Freiburg oder Schramberg: Vor Ort gibt es immer eine Doppelspitze. Einer verantwortet den Vertrieb, einer den Bereich Aftersales mit der Werkstatt. Alles andere – Personalverwaltung, Marketing, Finanzen, Einkauf, die 550 Auszubildenden – obliegt der Zentrale. „Halbschwanger gibt es bei uns nicht mehr“, sagt Wollensak. „Denn wir haben gelernt: Alles, was man nicht konsequent macht, das wird auch nichts.“

Daher wird ein neuer Alphartis-Standort nach einer Übernahme (meist im Zuge einer Nachfolgeregelung oder aus wirtschaftlichen Gründen) auch konsequent auf links gedreht. Betriebsintegration heißt das intern. Und dafür machen sich dann 15 Alphartiere für vier Wochen auf den Weg, um vor Ort alle Prozesse auf die neuen Standards umzustellen. „Wir haben viele Anfragen derzeit“, sagt Wollensak. „Einzelbetriebe, aber auch größere Häuser mit mehreren Standorten.“

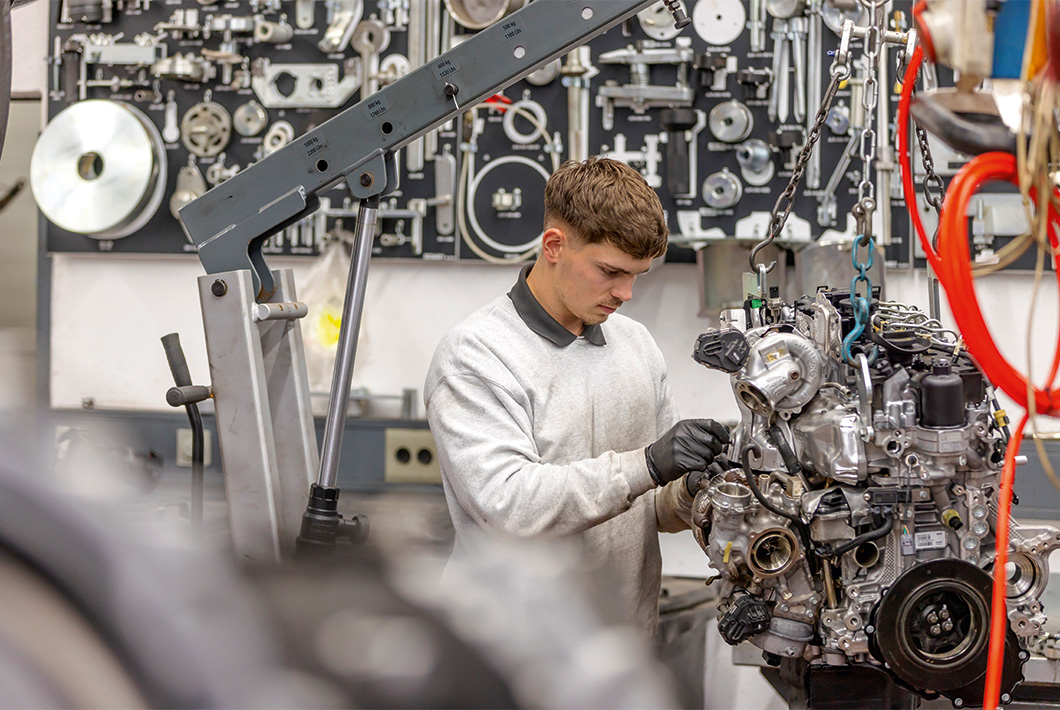

Eine Studie des Instituts für Automobilwirtschaft (IFA) prognostiziert, dass von den aktuell noch 6800 Autohäusern in Deutschland nur gut die Hälfte in fünf Jahren noch am Markt sein werden. Der Strukturwandel im Bereich der Autohändler und -werkstätten trifft vor allem die kleinen Betriebe. „120 bis 180 Neuwagen oder 200 bis 300 Gebrauchte im Jahr sind das Minimum“, sagt Wollensak dazu. „Und für Werkstätten wird es schwer, wenn es nicht wenigstens sieben Monteure sind.“ Denn: Autos werden immer komplexer, das Nebeneinander von Verbrennern und Elektrofahrzeugen erfordert noch mehr Equipment und Know-how. Zudem drängen Spezialisten auf den Markt: Autoglas-Werkstätten oder Lackierzentren, die sich ganz auf bestimmte Arbeiten konzentrieren und dadurch Kostenvorteile haben.

Next step: Versicherungen

Die Autohandelswelt ist so fragmentiert wie der Konsolidierungsdruck groß. Die Umsatzrendite: ein Prozent vom Umsatz waren bis Corona branchenüblich, inzwischen sind es zwei Prozent – große Investitionen sind aber auch damit kaum möglich. Bei Alphartis ist man da andere Zahlen gewöhnt, sagt Wollensak ohne konkreter zu werden. Nur so viel: Das Eigenkapital habe man verfünffacht. „Das brauchen wir, denn auch unser Wachstum kostet Geld“,

sagt Wollensak, der längst nicht mehr nur im 90-Minuten-Radius rund um Horb Autohäuser übernimmt und integriert, sondern auch noch ein neues Geschäftsfeld ins Auge fasst: die VHG, wobei das V für Versicherungen steht. Einstiegsdroge: die Kfz-Versicherung, eh Teil des Leistungsportfolios eines 360 Grad denkenden Mobilitätsdienstleisters. Künftig aber soll es über die VHG als Makler auch viele weitere Versicherungen geben. Privathaftpflicht, Elementar – das volle Programm.

Keine Angst vor China

Diese Ausweitung der Geschäftstätigkeit habe nichts mit dem Vormarsch chinesischer Autobauer in Deutschland zu tun – ganz im Gegenteil: den sieht Wollensak sehr gelassen. „Vor 15 Jahren dachte man bei Toyota auch noch: Nichts ist unmöglich“, so Wollensak. „Aber auch die Japaner haben sich in Deutschland eine blutige Nase geholt und heute wieder deutlich weniger Marktanteile als damals.“ Für Autos aus China sieht er eine ähnliche Entwicklung voraus – denn der deutsche Automarkt sei anders als viele andere Märkte. „Deutschland ist ein Leasingland“, sagt Wollensak. Während man in Frankreich und anderswo Autos traditionell kaufe, werde in Deutschland weit überwiegend geleast oder finanziert. Wollensak: „Und wenn dann der Restwert schlecht ist, spielen auch 20 000 Euro mehr Neupreis bei der Leasingrate oft kaum eine Rolle.“ Dass der Großteil der chinesischen Marken weder über ein Händler- noch über ein Werkstattnetz verfüge, spiele ebenfalls eine große Rolle. Wollensak: „Ich glaube, dass wir eher noch eine Filiale in Basel aufmachen und in der Schweiz Fuß fassen wollen, als dass wir uns noch eine chinesische Marke ins Haus holen.“ Ulf Tietge