Deutschen Unternehmen fällt nichts mehr ein? Von wegen! Unser Autor ist einmal quer durch den Südwesten und hat dabei Entrepreneure getroffen, von denen wir noch viel hören werden. Sei es, weil man dank ihnen Satelliten wiederverwenden kann, bessere Ernten einfährt oder eine der innovativsten Kaffeemaschinen der Welt künftig vom Bodensee kommt.

Ein Dröhnen liegt in der Luft. Dann bläht sich ein riesiger Feuerball auf, die Luft zittert, der Lärm ist ohrenbetäubend. Langsam hebt die Falcon9 von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien ab. Take off! Für die drei Macher von Constellr aus Freiburg, für Max Gulde, Christian Mittermaier und Marius Bierdel, ein bewegender Moment: Denn mit dieser Rakete fliegt ihr erster Satellit zu seiner Umlaufbahn…

Während das fliegende Fieberthermometer von Constellr im Orbit seine Runden dreht, geht es in Politik und Gesellschaft vor allem um Krisen, Konjunktur und schmerzhaften Strukturwandel. Zölle, Kriege, Spannungen und sinkende Nachfrage lähmen die Entwicklung. Überall? Nicht ganz. Denn im Südwesten gibt es junge Unternehmen, die optimistisch stimmen und vorangehen. Nicht nur nach vorn, sondern auch über Grenzen hinaus – geographisch, technisch und geschmacklich. Diese Start-ups sind Takeoff-Unternehmen geworden: Sie heben ab, betreten Neuland und damit ist ausnahmsweise mal nicht das Internet gemeint.

Aus Freiburg: das fliegende Fieberthermometer für die Welt

Auf einer Umlaufbahn 510 Kilometer über der Erde zieht der Satellit Skybee-1 seine Kreise. Er ist gebaut worden, um Oberflächentemperatur zu erfassen. Dafür ist der Mikrosatellit mit einer thermischen und einer visuellen Kamera ausgestattet. Diese versetzen ihn in die Lage, Daten in bisher ungekannter Qualität, Detailgenauigkeit und Auflösung zu liefern – und mit einer Temperaturgenauigkeit von weniger als zwei Grad Celsius. Ziel ist es, diese hochgenauen Temperaturaufnahmen täglich zu liefern. Das war bisher nicht möglich.

Die Daten sind in vielen Anwendungsbereichen von großem Nutzen, sagt Marius Bierdel, einer der drei Gründer von Constellr: „Mit ihnen lässt sich ein Wärmeatlas erstellen, in dem signifikante Veränderungen innerhalb kürzester Zeit sichtbar gemacht werden.“ Zudem ist der Skybee-1 in der Lage, die Feuchtigkeit des Bodens zu ermitteln. Das ist von großem Interesse für die Agrarwirtschaft. Denn Temperaturen und das zur Verfügung stehende Wasser im Wurzelbereich sind die bestimmenden Faktoren für Wachstum und Entwicklung von Pflanzen. Anhand der zeitnahen Daten von Constellr lassen sich dementsprechend Bewässerungsanlagen gezielt ansteuern sowie Düngevorgänge oder Ernten optimiert planen.

Aber: Nein. Astronaut wollte Marius Bierdel als Kind nicht werden. „Pilot“, sagt der gebürtige Goslarer über seinen ersten Berufswunsch. Auch deshalb entschied er sich für ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik. Über Stationen in Dresden und Friedrichshafen kam er zum Fraunhofer Institut nach Freiburg. Dort traf er auf Max Gulde und Christian Mittermaier. Die drei Wissenschaftler arbeiteten gemeinsam an einem Projekt des Instituts, das sich mit Wärmemessung aus dem All beschäftigte. Daraus entwickelten sie ihren heutigen Ansatz, der sich aber nicht mit Forschungsgeldern hätte umsetzen lassen können, berichtet Bierdel im Gespräch mit der WiS. „Also mussten wir gründen.“ Das war im April 2020. Heute beschäftigt Constellr bereits 100 Menschen und hat Kunden rund um den Globus. Skybee-1 – die laufende Nummer verrät es – ist nur der erste Satellit, den Constellr ins All schicken wird. Das Ziel ist eine Kleinsatellitenkonstellation zu schaffen, was wiederum zur Namensgebung des Unternehmens geführt hat.

Urbanes Leben verbessern

Die thermischen Daten, die Constellr mit seinen Mikrosatelliten sammelt, sind auch für Stadtentwickler, Verwaltungen und Stadtplaner wichtig. Denn mit ihnen werden sogenannte Urban Heat Islands – also städtische Wärmeinseln – ausfindig gemacht. Diese UHI sind ein typisches Merkmal des Stadtklimas. Charakterisiert werden sie durch die Differenz der Lufttemperatur zwischen einer meist wärmeren urbanen Siedlung und ihrem kühleren Umland.

Verursacht wird dieses Gefälle von der Enge der Bebauung, der Architektur, der Bausubstanz, den versiegelten Flächen und dem Verkehr. Warum das kritisch ist, erläutert der Deutsche Wetterdienst: „In den Sommermonaten erhöht sich für die Stadtbewohner die Gefahr für Hitzestress. Vor allem ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, zum Beispiel des Herzkreislaufsystems, und Kleinkinder können sich häufig nur unzureichend an die erhöhte Wärmebelastung anpassen.“ Auch Konzentrationsschwierigkeiten, eine schlechtere Nachtruhe und eine damit einhergehende Verschlechterung der Gesundheit werden mit UHI in Verbindung gebracht. Die Daten von Constellr können genutzt werden, um Risikofaktoren kenntlich zu machen und durch eine Umgestaltung zu verringern.

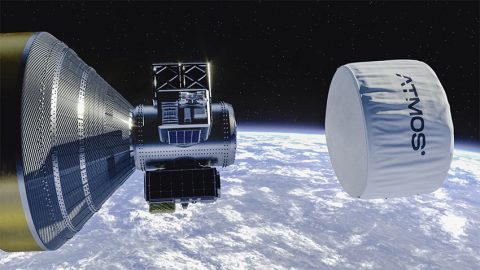

Atmos Space Cargo: aufblasbare Hitzeschutzschilde aus Baden

Junge Gründer, die hoch hinaus wollen, gibt es auch 20 Satelliten-Flugsekunden nördlich von Freiburg. Hier hat die Firma Atmos ihren Sitz, die es sich zur Aufgabe gemacht, dass Raumfahrt nicht mehr so oft eine Einbahnstraße ist. Denn bisher galt: Was einmal im All war, kommt selten zurück und lässt sich daher auch nicht wiederverwenden. Das macht Raumfahrt teuer. Schuld daran ist die Erdatmosphäre. Denn beim sogenannten Wiedereintritt oder Re-Entry bremst sie Flugkörper massiv ab, kinetische Energie verwandelt sich in Wärme. Objekte ohne ausgeklügeltes und aufwendiges Hitzeschild haben bei Temperaturen von bis zu 1600 Grad Celsius keine Chance. Mikrosatelliten oder Raketenstufen, die erneut genutzt werden könnten, mit herkömmlichen Hitzeschilden auszustatten, ist jedoch unwirtschaftlich. „Das bremst die Raumfahrt“, sagt Sebastian Klaus, einer der Gründer von Atmos.

2021, nur wenige Tage nach Ende seiner Dienstzeit bei der Bundeswehr, gründete er die Atmos Space Cargo. Startkapital: überschaubar. Die ESA hat das Unternehmen mit 50 000 Euro, die Europäische Kommission mit 100 000 Euro gefördert. Insgesamt kamen die Gründer so auf 250 000 Euro.

Inzwischen beschäftigt die Atmos Space Cargo mehr als 50 Menschen und bewegt Projekte im siebenstelligen Bereich. Dazu zählt auch die erste Re-Entry-Mission: Eine Falcon9 von SpaceX brachte die Rückkehrkapsel Phoenix1, die bis zu 100 Kilogramm Nutzlast transportieren kann, ins All. Ausgeklinkt über Los Angeles flog die Phoenix über Mittel- und Südamerika, um dann 2000 Kilometer vor Brasilien zu wassern. Dabei wurden Flugdaten gesammelt, zum anderen lieferte die Kapsel Messwerte von biomedizinischen und technologischen Experimenten an Bord der Kapsel. Ob sich der aufblasbare Hitzeschild wie geplant entfaltete und die Kapsel ihre vorgesehene Flugbahn durch die Atmosphäre einhielt, lässt sich auf Basis der derzeit verfügbaren Daten dagegen noch nicht bestätigen – wegen einer kurzfristigen Anpassung von Flugbahn und Landeregion. Das habe zu einer Unterbrechung des Datentransfers geführt – und daher lassen die Atmos-Tüftler ihr System im nächsten Jahr noch einmal ins All schießen.

Die Idee mit dem aufblasbaren Hitzeschild hat die Nasa einst entwickelt. Doch die Atmos Space Cargo hat das System jetzt so weiterentwickelt, dass es kommerziell nutzbar ist.

Atmos Space Cargo hat drei Zielgruppen im Blick: Forschung, In-Space Manufacturing und institutionelle Kunden. Letzteres können Regierungen, Regierungsorganisationen oder das Militär sein – etwa, wenn es darum geht, Satelliten oder Raketenstufen zurückzuholen. Bei der In-Space-Manufacturing, also der Produktion von Gütern im All, wird das Fehlen der Gravitation ausgenutzt, um besondere Legierungen herzustellen oder um bestimmte medizinische Experimente zu ermöglichen. Atmos-Gründer Sebastian Klaus: „Mit unserer Technologie bauen wir eine neue wirtschaftliche Infrastruktur, die regionale und intereuropäische Märkte erschließt.“

Aus Konstanz: eine der innovativsten Kaffeemaschinen der Welt

Grenzen verschieben ist auch das Anliegen von Nunc aus Konstanz. Den drei Gründern Marius Kütemeyer, Markus Unger und Dominik Maier geht es allerdings nicht um Ausflüge ins All, sondern um Aroma und Genuss, um Komfort, Bedienerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Das Trio mit wissenschaftlichem Background vereint Luft- und Raumfahrtechnik, IT und Betriebswirtschaft mit der „Liebe zu Kaffee“, wie es Dominik Maier im Gespräch mit der WiS ausdrückt. So entstand ihr Unternehmen Nunc und mit ihm die Nunc Siebträgermaschine.

Nunc ist lateinisch und wird übersetzt mit „nun“ oder „jetzt“. „Es geht um den Moment, um den Genuss im Jetzt“, beschreibt Dominik Maier. Der innovative Ansatz der Siebträgermaschine von Nunc ist nicht die Kombination aus Mühle und der eigentlichen Kaffeemaschine – sondern die Vernetzung des Apparats. So kommunizieren die beiden Einheiten nicht nur miteinander, sondern via App auch mit der Person, die sich Kaffee zubereiten will. Ins System eingebunden sind zudem die ausgewählten Bohnen und deren Röstgrad. Damit sind alle Faktoren, die Kaffee ausmachen unter einem Dach.

Ein guter Barista zaubert daraus mit seiner Erfahrung den perfekten Trinkgenuss – ob schwarz, mit Hafermilch oder Schwarzwälder Vollmilch. Nur: Wer hat daheim schon immer einen Barista zur Hand?

Mit eingebauter Wertschätzungskette

„Wir haben den Barista in unsere Maschine eingebaut“, sagt daher Dominik Maier und lächelt. Dank künstlicher Intelligenz und jahrelanger Recherche, zu der auch die Zusammenarbeit mit Kaffeebauern, Röstereien und preisgekrönten Baristas in der ganzen Welt gehört, sei das möglich. Damit werde ein „Genussgraben“ überwunden. Anstatt vieler Partner, die unabhängig voneinander operieren, setzt Nunc auf die Verbindung „von der Bohne bis in die Tasse“. Das geht sogar so weit, dass dem Kaffeebauern in Brasilien über die Nunc ein Trinkgeld für sein Produkt geschickt werden kann: Tip your farmer. „Wertschätzungskette“, nennt das Dominik Maier.

Wertschätzung erfahren Kütemeyer, Unger und Maier auch von ganz anderer Seite: Im Beirat ist das Silicon Valley vertreten – unter anderem mit dem Verantwortlichen für AI von Google. Hier geht es allerdings in erster Linie nicht um den Kaffee oder den Cappuccino, sondern um die technische Entwicklung, die Nunc angestoßen hat. „Als wir mit unserer Idee vor zwei, drei Jahren namhafte Hersteller angefragt haben, haben die alle abgewunken“, berichtet Dominik Maier: Das lasse sich nicht umsetzen, hieß es. Er lächelt. In diesem Sommer wird Nunc die ersten Bestellungen ausliefern.

Kaffee ist eine Einbahnstraße, sagt Maier. Wer etwa von löslichem Kaffee über eine Pad-Maschine beim Vollautomaten gelandet ist, werde nicht mehr zurückgehen wollen. Der nächste Schritt zu mehr Genuss wäre eine Siebträgermaschine plus Mühle. Hier setzt die Nunc an. Sie erleichtert nicht nur die Bedienung, sondern kommt – so die Macher – mit „Gelinggarantie“. Die Nunc soll auch keine Konkurrenz zu echten Baristas sein. Als Zielgruppe setzen Kütemeyer, Unger und Maier auf Privathaushalte, Praxen, Kanzleien oder Büros „wo man sich Zeit und Raum für einen guten Kaffee nimmt“. George Clooney würde ergänzen: What else?

Patrick Merck